みなさんは「親知らず」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。日常生活でよく耳にするものの、実際にどういう歯なのかを知らない方も少なくありません。今回は、親知らずとは何か、その性質や対処方法について解説していきたいと思います。

親知らずとは

親知らずとは、正式には「第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)」と呼ばれる奥歯のことです。前から数えて8番目に生える歯で、日本語では「親元を離れた頃に生えてくる」あるいは「親が知らないうちに生えてくる(親が子の口の中を見ないような年齢になってから生えてくる)」ことから「親知らず」と呼ばれるようになったと言われています。通常は10代後半から20代にかけて生えてくることが多いですが、個人差が大きく、まったく生えてこない人や、埋まったままの人もいます。

欧米ではwisdom teethといい、「物事の分別がつくようになる頃に生えてくる」ことが語源とされています。漢字圏ではwisdom teethを訳し、智歯とも呼びます。

韓国では「サランニ」と言います。サランとは愛ということになり、愛情を知るようになる頃合いに生えてくることが語源とする説や、親知らずが生えてくる時の痛みが恋煩いのようだから、という説があります。

親知らずが問題を引き起こす理由

1本、2本、あるいは4本すべてがきちんとまっすぐ生えてくれば問題ありません。しかし、多くの場合、顎(あご)のスペースが足りず、斜めに生えてきたり、一部だけが歯茎から出てきたりすることがあります。すると、次のような問題が起こりやすくなります。

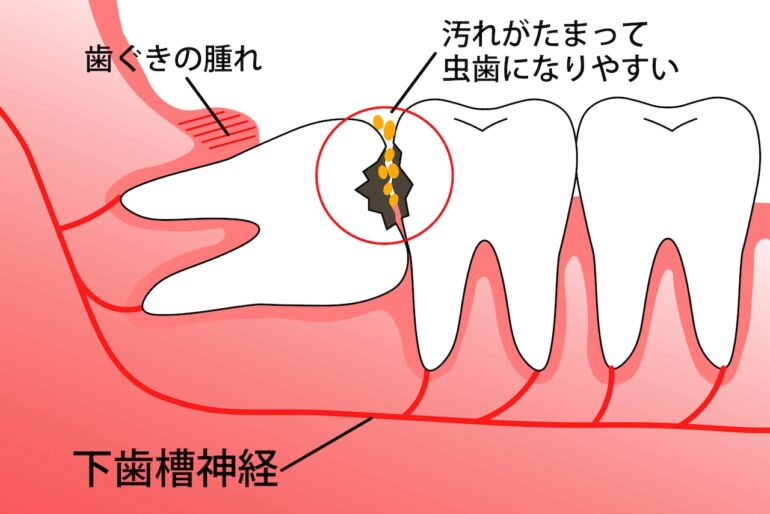

むし歯・歯周病になりやすい

親知らずが斜めに生えていると歯と歯ぐきの境目を清掃しにくいため、むし歯や歯周病のリスクが高まります。

特に、親知らずの影響で第2大臼歯にむし歯ができてしまうと、治療が困難であり、放置すると第2大臼歯を失うことにつながりかねません。

歯並びに影響を与える

親知らずの生え方によっては、他の歯を押して歯並びが崩れる原因となることもあります。

歯ぐきの腫れや痛み

親知らず周囲の歯ぐきに炎症が起こり、腫れや痛みが出る「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」を引き起こすことがあります。

親知らずの対処方針

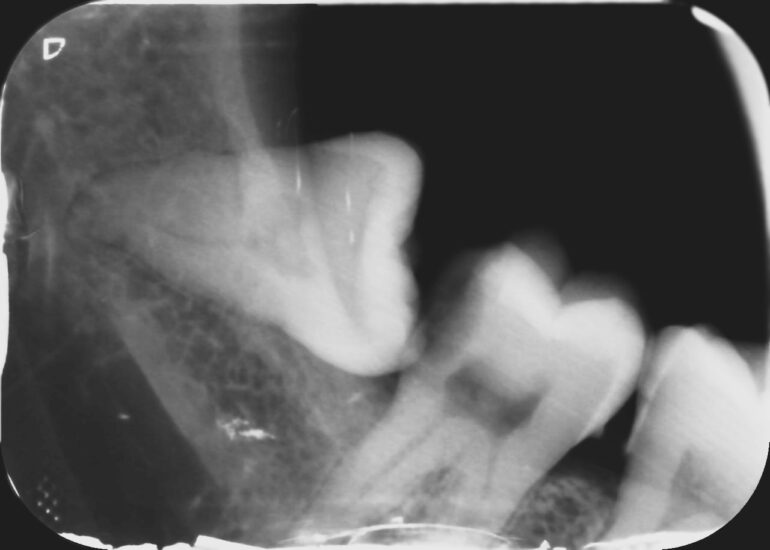

親知らずへの対処は、歯科医師がレントゲン写真や口腔内の状態を確認し、総合的に判断します。大きく分けて次のような方針があります。

抜歯(ばっし)

傾きが著しい、部分的にしか生えていないなど、トラブルを起こしやすい親知らずは抜歯が推奨される場合が多いです。痛みや腫れがある場合、速やかに抜歯を検討したほうが良いケースもあります。多くの場合、第2大臼歯を守るため、そして歯列全体を守って予防していくという目的で抜歯が推奨されます。

定期的なメンテナンス

きれいに生えている親知らずは、必ずしも抜歯しなくても大丈夫です。ただし、奥まった場所にあるため歯磨きがしにくく、むし歯や歯周病になりやすいリスクはゼロではありません。定期的に歯科医院でチェックを受けましょう。

矯正治療への影響の検討

矯正治療を検討している方の場合、矯正開始前や治療計画の段階で親知らずの扱いをあらかじめ決めておく必要があります。矯正医や担当の歯科医師と相談し、抜歯や温存を最適なタイミングで行うことが大切です。

親知らずを放置しないことが大切

「何となく奥歯が痛い」「かみ合わせると違和感がある」という症状を放置すると、親知らずまわりの歯だけではなく、他の歯や顎関節にまで影響が及ぶ可能性があります。特に歯ぐきの腫れや痛みがある場合は、できるだけ早めに歯科医院を受診しましょう。

まとめ

親知らずは、まっすぐ生えれば問題にならないケースもある一方で、斜めに生えたり埋まったままだったりすると、むし歯や歯周病などさまざまなトラブルを引き起こしやすい歯です。親知らずの状態は人によって大きく異なるため、不安や痛みを感じる場合はぜひ歯科医院でご相談ください。定期的な検診を受けることで早期発見・早期対処ができ、将来的な口腔トラブルを未然に防ぐことにもつながります。まずは、あなたの親知らずがどのような状態か、気軽にご相談いただければ幸いです。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善