1. 口呼吸とは

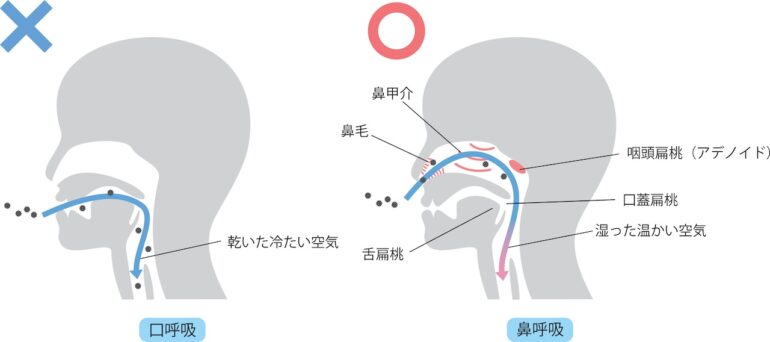

口呼吸とは、その名の通り「口で空気を吸ったり吐いたりする呼吸」のことです。本来、人間の呼吸は主に鼻で行われるのが自然な形とされています。しかし、現代ではさまざまな理由から口呼吸が増えていると言われています。

人間以外の動物はどうなの?

一般的に、人間以外の動物は日常的に口で呼吸をしないと考えられています。たとえば犬が暑いときに口を開けて「ハァハァ」とするのは、主に体温調節のためであり、いわゆる安静時の呼吸とは異なります。多くの動物は、休息時や通常の活動時には鼻呼吸が基本です。人間だけが習慣的に口呼吸をし続けるのは、ある意味「不自然な状態」ともいえます。

2. 口呼吸の弊害

1. むし歯や歯周病のリスク増加

口呼吸により口の中が乾燥すると、唾液の自浄作用が弱まり、むし歯や歯周病になりやすくなります。

2. 口臭やドライマウス

唾液が減って細菌が繁殖しやすくなるため、口臭の原因になったり、口の中がカラカラになる「ドライマウス」に悩まされることがあります。

3. いびきや睡眠障害

鼻呼吸と比べて気道が狭くなりやすく、いびきの原因になったり、睡眠の質が低下する恐れがあります。

4. 風邪やアレルギー疾患への影響

鼻には空気中の雑菌やホコリをろ過する機能がありますが、口から直接吸い込むとそれらが体内に入りやすくなり、風邪やアレルギー症状が出やすくなる可能性があります。

5. 顔貌や姿勢への影響

長期間の口呼吸は、あごや歯並びの発育に影響を及ぼしやすいとされています。特に成長期の子どもでは、口元やあごのバランスが崩れやすくなることがあります。

6. 前歯の着色が起こりやすい

口呼吸で口が乾きやすくなると、唾液による洗浄が十分に行き届きにくくなります。結果、特に前歯が着色しやすい傾向が指摘されています。前歯にプラークやステインが付着しやすく、美観上の問題が生じることもあるため注意が必要です。

3. 口呼吸?セルフチェック

-鏡でチェック

自然に口を閉じたとき、唇に力を入れずに閉じられていますか? 常に少し開いた状態になっていませんか?

– 寝ているときの口元

パートナーや家族に「寝ている間に口が開いていた」と指摘された経験はありませんか? いびきの有無もチェックポイントです。

– 朝起きたときの症状

喉の乾燥や痛み、口の中のネバつき、口臭が気になる場合は、就寝時の口呼吸が原因かもしれません。

– 鼻づまりの有無

慢性的な鼻づまり(アレルギー性鼻炎など)がある場合、無意識に口呼吸に頼っている可能性があります。

複数当てはまる場合は、歯科医院や耳鼻咽喉科などで相談し、原因と対策を明らかにすることをおすすめします。

4. 口呼吸から鼻呼吸への対処法

1. 鼻づまりの改善

アレルギー性鼻炎や慢性的な鼻づまりがあると、物理的に鼻呼吸がしづらくなります。耳鼻咽喉科で適切な治療を受け、原因を取り除きましょう。

2. 唇周りの筋肉トレーニング

口輪筋や舌の筋力を鍛えることで、自然に口を閉じやすくなり、鼻呼吸に移行しやすくなります。

3. あいうべ体操

舌や口まわりの筋肉を強化し、口呼吸を鼻呼吸へと改善する効果が期待される体操の一つです。

– やり方の一例

1. 「あ」と口を大きく開ける

2. 「い」と口を横に広げる

3. 「う」と口を前に突き出す

4. 「べ」で舌をしっかり突き出し、下唇につける

5. 1セット10回程度、1日3回~数回を目安に行う

4. マウステープの活用

就寝時に、マウステープや口を閉じるためのシールを貼っておくと、口が開かないようサポートできます。ただし、無理に貼って呼吸困難にならないように注意してください。100円ショップなどで購入できるサージカルテープ(包帯を止めるためのテープ)でも大丈夫なので、安価にできる対処法です。

5. 口呼吸防止グッズ・矯正装置

歯科医院で作製する装置や市販のグッズを使う方法もあります。歯並びやあごの発育と合わせて相談するとより効果的です。

6. 生活習慣の見直し

姿勢の悪さやストレス、睡眠不足などが原因で口呼吸が定着することもあります。日頃の生活を整え、リラックスできる時間を確保することで、鼻呼吸の習慣化につながりやすくなります。昨今話題になっている「スマホ首」は口呼吸につながりやすい姿勢ですので、ご注意ください。

—

5. まとめ

口呼吸はむし歯や歯周病、ドライマウス、口臭、いびき、さらに前歯の着色など、さまざまなトラブルを引き起こしやすくなります。一方、多くの動物は日常的に鼻呼吸を基本とし、口呼吸をするのは人間特有の習慣的な状態とも言われています。もしセルフチェックで口呼吸の兆候がある場合は、あいうべ体操や専門医の治療などを取り入れ、鼻呼吸への切り替えをめざしてみてください。健康面だけでなく見た目や睡眠の質など、日常生活の質向上にも大きく関わってきますので、早めに対策することが大切です。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善